CONTENTS

「うがった見方」を恐るな

あなたがインターネットで調べたこと、本で読んだこと、テレビで見た情報、友達や家族から聞いた話に、何か違和感を感じたら、それはあなたが直感的に違うと感じているということ。違うと魂が知っているということだ。

その人にとっては真実かもしれないし、その人が信じる正しいことであったとしても、それが君にも同じであるということはない。人は皆自分の宇宙を生きている。

だから見聞きしたことなど、人の意見を鵜呑みにしないで、自分自身で調べて考え、物事を深く掘り下げて、自分自身でその本質を捉えよう。あなたが納得できる、あなたが信じる隠れた真相を追求していいんだよ。

うがった見方を恐れなくていい。出した答えに正しいも間違いもないから。他人に遠慮などせず、誰に気兼ねすることもない。正しさや間違いなど気にしなくていい。君の直感を信じなさい。他人にどう受け取られるかなど心配せず、もっと自分に正直に、あなたの考えや感じたこと、あなたが真実だと感じることをもっと言葉にして、表現していきなさい。

自分では思いつかないような言葉が浮かんでくる

私は時々、自分では到底思いつかないような言葉が浮かんできます。朝起きて、まだボーッとしている時や、シャワーで髪や体を洗っている時、鏡を見ながら身支度をしている時なんかに、考え事とは全く脈絡もなく、ふと思いつくような感じです。最初は単に自分が考えたことなのかと思っていて、気がつかないこともありますが、すぐに何度も頭に浮かぶので「あれ?そういえばこんな言葉知らない」とハッとします。

スピリチュアルガイドは、直感、思いつき、閃きを通じてメッセージを送ってきます。直感はガイドからのメッセージですので、気が付けず流してしまわないように、日頃から直感を意識し、いつもそばにいるスピリチュアルガイドにどんなことを望み、どんなメッセージが欲しいか問いかけ、心を開いて受け取りましょう。

私のスピリチュアルガイドは、過去世で父だった「お父さん」

繋がっていただいたチャネラーの方によると、スピリチュアルガイドが自ら付いている人との過去の関係を話すことは稀なことだそうですが、私のスピリチュアルガイドは、私の父だと名乗り、自身が国王であることや、私が息子で王子であったことを伝えたそうです。中世ヨーロッパ時代のような黒い服を着ていて、座っている私の隣に仁王立ちし、威厳のある態度や強めの言葉遣いでメッセージを伝えてくるので、チャネラーの方はとてもびっくりします。

スピリチュアルガイドのお父さんは、大抵私に強いメッセージを一言くれます。静かに「預かり知らぬことだ」とか、強めの口調で「YOU DON’T HAVE TO WORRY」や「Azure」など、私が知らない難しい言葉や思いつかないような古風な言い回しや英語などは「お父さん」が私に伝えているとわかります。また、オラクルカードリーディングをしているときも直感で「あ、これはお父さんからだな」と気がつくことがあります。

今日受け取ったガイドのお父さんからのメッセージは「うがったみかた」という言葉でした。この「うがった」という言葉そのものを恥ずかしながら知らなくて、難しくて一瞬で忘れてしまったのですが、また思い出したので「あ、これお父さんからだな」とわかりました。

「うがった見方」という意味

まず「うがった見方」の意味をグーグル先生に聞いてみました。グーグル先生が出してくれたのが『「うがった見方」は,良くないのか。 – 言葉のQ&A 』というページでした。

「うがつ」とは,「穴を掘る」ということであり,そこから転じて「物事を深く掘り下げ,本質を的確に捉える」「隠れた真相を見抜く」という意味でも用いられる言葉です。 ですから「うがった見方をする」というのは,「物事の本質を捉えようと鋭い視点で見る」という意味になります。

「文化庁広報誌 ぶんかる」

「物事の本質を捉えようと鋭い視点で見る」と書かれていますが、「うがった見方」は良くないのかというタイトルが気になります。文化庁のページを詳しく読んでいくと、「うがった見方をする」について「国語に関する世論調査」で尋ねたところ、全年代で、本来とは異なる「疑って掛かるような見方をする」という意味で理解している人の方が多かったそうです。相方さんに聞いてみると、相方さんもやはり「疑うような見方」だと解釈していました。

「うがった見方」が良くない印象なのはなぜか?

本来の意味からすれば、「君はうがった見方をするね」と言われたら、表面からは理解できない物事の真相を突いた見方ができることを評価しているのですが、「疑って掛かるような見方をする」という意味で使われるようになってきた理由に、「うがち過ぎる」という言い方が「うがった見方」の意味に影響していることが考えられるようです。

うがちすぎ【穿ち過ぎ】 人情の機微や物事の本質をうまくとらえられているようで,実はそれが行き過ぎ,事実から外れていること。

「広辞苑 第6版」(平成20年・岩波書店)

物事の本質を見よう、うがとうとして物事を掘り下げていった結果、深掘りし過ぎて、度が過ぎてしまえば、事実から逸れていったり、ポイントがズレていくことがあります。そういうときに「うがち過ぎ」という言葉が使われてきました。「うがった見方」をすることは、物事の見えない、隠された部分にある、真の姿を探そうとすることであり、容易なことではありません。うまく本質にたどり着かなかったり、間違った認識になることもあるかもしれません。また「うがった見方」で、ある事柄についての真相に近づけば、普通は気付かないような事情を知ることになり、探られる方にとっては何か疑われているような感覚になるかもしれません。そういったことからも「うがった見方」をあまり良くない意味だと捉えられるのでしょう。

考えるとは「疑ってかかる」ということ

「疑う」という言葉にあまり良い印象がないですが、物事を深く掘り下げ、本質を的確に捉える、隠れた真相を見抜くということは、自分の頭でしっかり考えるということです。全てを鵜呑みにせず、言われたことや見たり聞いたりしたことに対して全て疑ってかかり、自ら検証し、他人とは違う自分なりの見解を導き出すことなのです。「我思う、故に我あり」という言葉を残した、ルネ・デカルトは、幾何学の基礎を築き、数学者としても有名ですが、彼はありとあらゆるものを疑ってかかり、最後に残った「疑いようのないこと」が疑っている自分自身の存在でした。そこから出てきた言葉が「我思う、故に我あり」だったのです。

当たり前に見える周りの事柄に対して疑問を持って、実際はどうなのかを自分の見解として導き出すには、全てを疑うことから始まります。近年のインターネットの発達と普及で、インターネットで調べれば、大抵のことは何でも簡単にわかります。しかしその情報が果たして本当に正確な情報なのかはわかりません。本で読んだことであったとしても、どこの誰がなんの根拠を持って言っていることなのか、簡単には検証できないからです。それが本当に正しいことなのかの判断は、自分で考える必要があり、自分で考え検証していくことが重要です。

絶対的な「正しい」「間違い」はない

ほとんどの場合「正しい」「間違い」の意見に絶対的な物はなく、状況によるものがほとんどです。自分が置かれた状況が、全ての人と同じであるということはないからです。例えば、自分が成功したやり方がすべての人に上手くいくはずだという思い込みから、その人の「正しい」意見が世の中に広がりますが、当人や関係者にとっては「正しい」ことでも、環境や状況が変わると「間違い」にもなりうるからです。

他人の意見や考え、社会の常識、価値観を鵜呑みにせず、その時にあなたが自分で考えて、心の中で正しいと思い、納得して進む道なら間違いはありません。その人が考える正しい道を進むことが正しいことであって、それぞれ人が選ぶ道は、その魂、スピリットが経験する必要のある道だからです。宇宙的には、選択に「正しい」も「間違い」もありません。間違った道を進んでも、それは正しい道に進むための必要ある経験だったとも言えるからです。

Copyright © evaetlilit

人生の目的、恋愛、人間関係や仕事のことなど「どうしたらいいかわからない」と悩むあなたに、オラクルカードはそっと優しく背中を押してくれます。evaetlilitでは、オラクルカードリーディングセッションをお受けしております。詳細は下記evaetlilitサロンページ、ご希望の方はお申し込みボタンをクリックしてください。

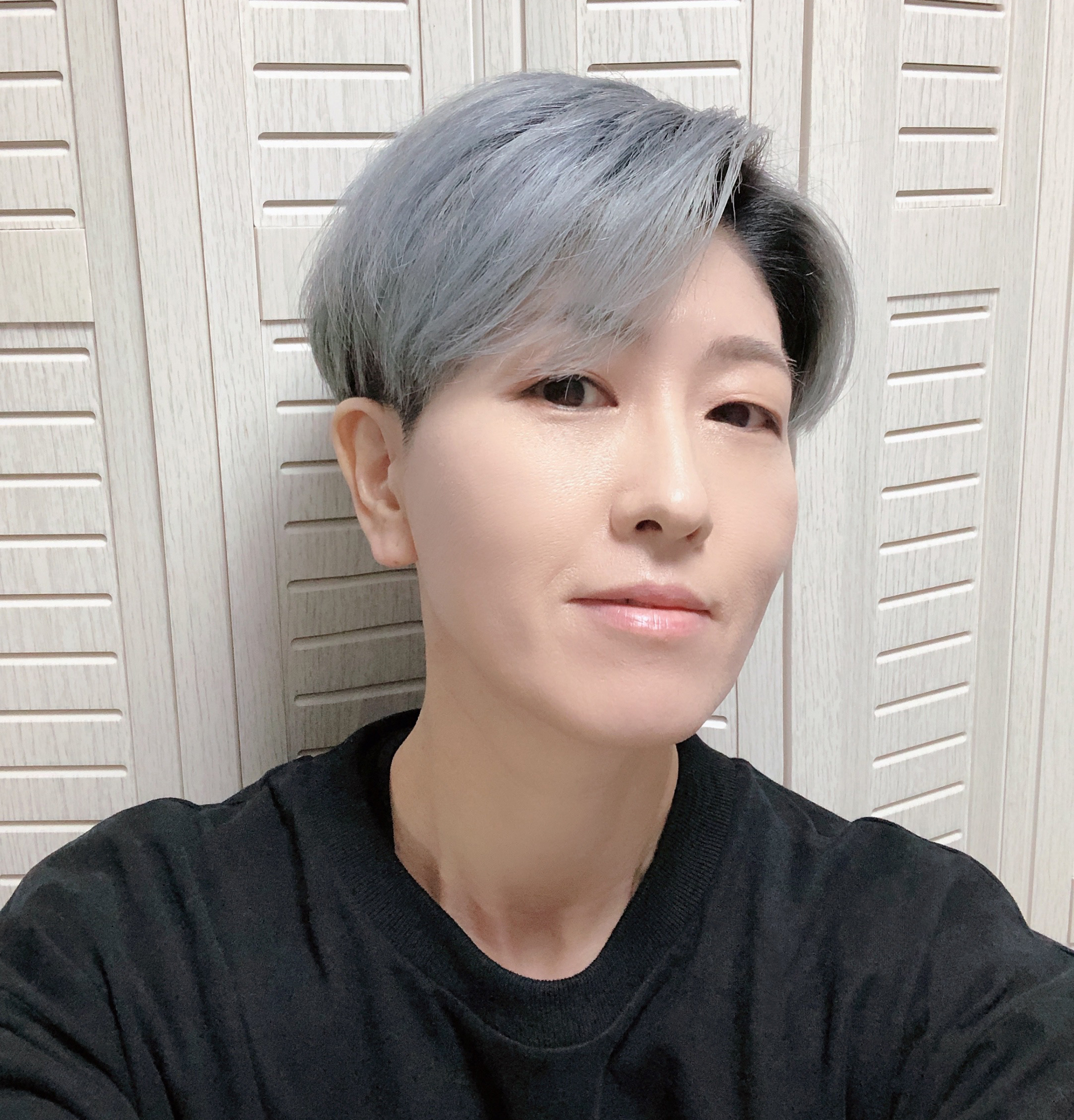

Eva et Lilit エヴァエリリト 代表、スピリチュアルカウンセラー、神仏画家。スピリチュアル カウンセリング、オラクルカードリーディング、チャネリングメッセージ、エンジェルアロマテラピーを担当。様々なセラピスト資格や心理カウンセラー資格を持つ。デザイナー歴20年以上。LUQM講座 -ルクムでは、宇宙の法則、感情、意識のサイクル、形而上学、心理学、チャネリング専門。得意なことは浄化。宇宙や不思議な話、怪談、日本の神様や古事記、仏様や法華経が大好き。写経にハマっています。

この記事へのコメントはありません。